什么是工業4.0?

工業4.0將是互聯網+最先突破的領域

“工業4.0”的本質是產業互聯網。“互聯網+制造”的融合,這是一場時代的革命,是顛覆和自我顛覆。實際上在過去的15年當中,我本人不僅見證了自動化到互聯網化,還洞察了萬物互聯所帶來的技術變遷。“工業4.0”是人類社會最后一次工業革命,引用工信部部長苗圩的一句原話:“互聯網+”是一個巨大的概念,“互聯網+制造”最具備條件,“工業4.0”也將成為“互聯網+”的最先突破的一個領域。

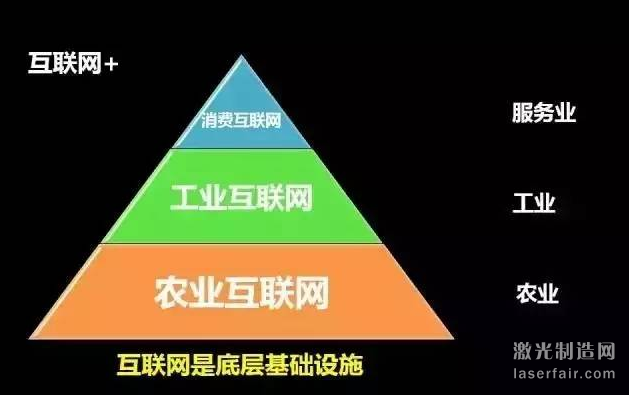

在中國的移動互聯網領域里,過去15年,所有的資源、資金都壓在第三產業,也就是服務業上面,所以我們稱之為消費互聯網。現在移動互聯網來到了第二產業工業,第一產業農業。按照馬云的說法互聯網是我們今天這個社會的頂層基礎設施,是水、電、煤和高速公路。那么,隨著移動互聯網對工業領域、農業領域的顛覆、侵襲,實際上整個移動互聯網我個人認為它進入深層次的再造,深層次的重新產生效率的一個階段。這也就是我們中國政府提出“互聯網+”的核心要義所在。

“工業4.0”是一個巨大無比的概念,它的核心是“智能制造”。它對我們中國的整個產業影響巨大。因為中國是世界上一個制造大國,所以說,“工業4.0”不僅僅影響中國的經濟,也影響整個中國未來的發展。我個人認為,它會影響中國的就業,因為在制造領域里,就業人員達8000萬以上。第二,影響中國的經濟出口。第三,會影響中國的軍事國防。影響到我們所有的產品生產、制造、流程、供應鏈,所以說“工業4.0”正在顛覆工業里傳統工業的整個生產模式。

工業4.0帶來的三大紅利領域

我在很多地方,包括中國的政府部門,還有中國的很多大型企業做演講時經常講到,“工業4.0”從2013年剛剛開始。我個人觀點,它將會延續30年到40年的時間。那么,“工業4.0”是一個巨大無比的萬億級以上的一個市場,在“工業4.0”領域里面,未來10年,資本市場會有超過300家以上的上市公司。很多學員問,有哪些類別的公司會有更多的機會?我的理解如下:

第一類,智能工廠。也分為兩小類:1、傳統的工廠轉型成智能工廠。2、一出生就是智能工廠的。

第二類,技術解決方案公司。為制造業提供智能工廠、頂層設計、轉型路徑圖、軟硬件一體化設施的“工業4.0”解決方案公司,總集成商。實際上中國有400萬傳統的制造業企業,在未來10年,甚至20年的時間,他們都會逐漸的分步驟的轉型成“工業4.0”工廠。那么,這里就面臨一個巨大的市場。

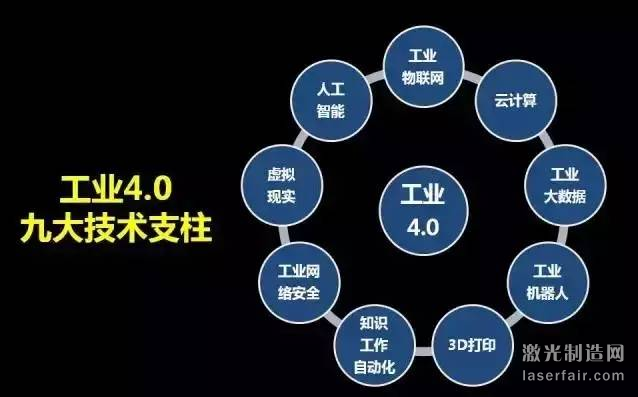

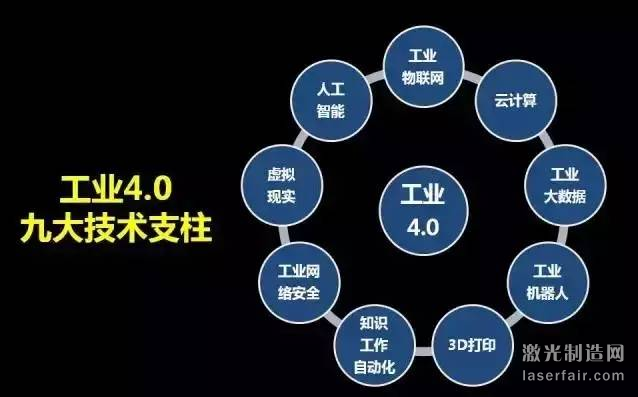

第三類,為中國的制造業轉型成“工業4.0”的過程當中的九大技術供應商,包括工業物聯網,工業網絡安全,工業大數據,云計算平臺等等。

在“工業4.0”解決方案里,包括軟件、硬件。軟件有工業物聯網、工業網絡安全、工業大數據、云計算平臺、MES系統、虛擬現實,人工智能,支持工作的自動化等。硬件有機器人(包括高端的零部件)、傳感器、RFID、3D打印,機器視覺,智能物流,也是AGV,PLC,數據采集器,工業交換機等。

錯過了工業4.0,就錯過這個時代

工業3.0到4.0有兩個核心的標志

第一、從3.0時代的集裝箱到現在的快遞,這回答了為什么順豐快遞這樣的快遞公司在互聯網時代的作用變得無比巨大。而在工業時代,EMS的作用就沒有那么大。所以,工業時代的核心標志是集裝箱,互聯網時代的核心標志是快遞。

第二、從模具到數據。這是我最近寫的一本新書的書名。我們知道工業時代,整個全球制造最典型的公司是富士康,郭臺銘也講過,模具是工業之母,IE是工業之父。所以,富士康、比亞迪,包括豐田公司,他們都把模具和IE作為核心的關鍵能力,這也可以稱之為工業時代,或者3.0時代的標志是模具。那么,4.0時代,按照阿里巴巴馬云前段時間所講,叫DT,就是數據的技術。所以說,3.0到4.0核心的標志是從模具到數據。這是一場巨大的產業革命,錯過了“工業4.0”,實際上也就錯過了這個時代。

2014年3月30日國家主席習近平在柏林演講說到:由于新一輪的科技革命導致了新一輪產業革命。這個前提非常重要,也就是說沒有這一輪的科技革命,也就沒有了這一輪的產業革命。

德國政府所定義的德國工業4.0,由一個信息,一個網絡,四大主題、三項集成、八項計劃組成的框架結構。德國政府提出工業4.0整體框架有很多地方和中國的實際國情不同,操作上面還有一定的距離。

德國工業4.0背景及概述

第一次工業革命以1784年瓦特發明蒸汽機為標志,產生于英國,延續時間86年。

第二次工業革命是1870年,產生于美國辛辛那提,以電力的發明為標志,延續時間99年;

第三次工業革在1969年的硅谷,到現在已經44年,大概還會延續10到20年。

第四次工業革命以2013年德國漢諾威為標志,宣布這一輪工作革命以智能制造為核心。第四次工業革命延續時間大概為30到40年,所以說工業4.0、移動互聯網對中國工業的顛覆、再造和融合才剛剛開始。

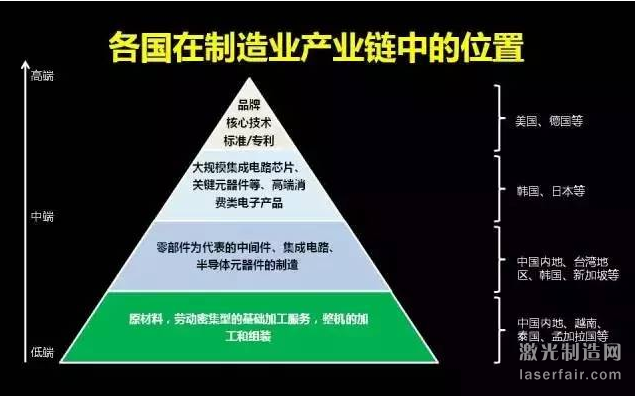

第一陣營:美國、德國

新一輪的全球工業革命實際上是工業和互聯網融合。美國提出了工業互聯網標準,希望關注設備互聯、數據分析、以及數據基礎上對業務的洞察,他們對傳統工業互聯網互聯互通,其關注點在大數據和云計算。

德國推出工業4.0,希望重新引導全球制造業潮流,這也是德國希望引導第四次工業革命最主要的標志。誰主導了這場工業革命,誰就成為這場產業革命的主導者,誰可以制訂標準,就可以成為這個革命的王者,可以挽救歐盟的衰落,也可以使德國重新成為世界的霸主。

德國提出工業4.0,擁有強大的機械制造技術,嵌入式以及控制設備的先進設備和能力,德國很關注生產過程智能化和虛擬化的深刻改變。

工業4.0是德國和美國增強這次工業革命主導權之爭,有兩大目標,一個是智能制造,另一個智能工廠。第四次工業革命的本質是,主導這個世界未來工業標準之爭,是由德國和美國按照自己的邏輯路徑、表述方法來推進。

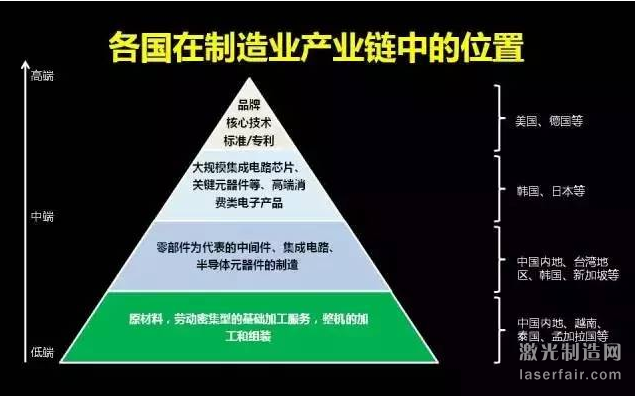

第二陣營:中國、日本

在第四次工業革命中,由德國和美國在搶奪這個世界的標準。中國是一個標準的追隨者,中國政府也選擇了德國標準,推出了中國制造2025,向工業大國向強國轉型。中國工程院主導,工信部參加,拿出頂層設計和路徑選擇,中國制造2025的核心是加快新一代新型技術和制造業深度融合為主線,以推進智能制造為主攻方向。

這一輪工業革命為什么沒有日本?日本在這一輪工業制訂過程當中已經落后,源于日本信息技術的落后。德國可以成為這一輪工業革命的提出者,它擁有了強大的軟件公司,SAP公司,庫卡機器人公司、西門子硬件等研發很強的公司。

中國缺少這樣強大的工業軟件公司以及機器人公司。所以這一輪產業革命,德國和美國占據主導權,是第一陣營,中國和日本是第二陣營。

當然,在未來的工業4.0當中,日本還具有一席之位。因為日本的新材料研發以及技術方面有著深厚的積累,仍會有一些地位,但無法成為標準制訂者。

可以看到,美國工業互聯網和德國工業4.0,實施路徑和邏輯相反,但是目標一致。美國是以GE公司、IBM這些公司為支持,側重于從軟件出發打通硬件;德國是以西門子、庫卡、SAP這些公司為主導,希望可以從硬件打通到軟件。

無論從軟到硬,還是從硬到軟,兩者的目標是一致的,就是實現智能制造,實現移動互聯網和工業的融合。

中國選擇德國標準的原因

第一,中國政府認為,德國路徑比美國路徑更容易實現;第二,美國的工業空心化嚴重。IT公司出現工業4.0挑戰大,缺少基礎設施的落地,德國工業技術雄厚,是生產制造基地,生產設備供應商加IT業務解決方案提供商。在第四次工業革命的戰略選擇上,中國政府的策略是,緊盯新一輪產業發展的潮流,選擇工業4.0,推出中國版的中國制造2025,尋找機會彎道超車,后發先制。

中國在這一輪工業革命當中能否成為贏家?結論是肯定的。因為中國在起步的戰略選擇賽跑當中,從來都是可以后發先制的,從中國在移動互聯網和第三產業的起跑上可以看到,中國的移動互聯網、電子商務已經遠遠勝于硅谷。

工業4.0是一個全新的時代,一期剛剛開始,預計要30年到50年的時間發展引進,按照國家工信部部長所說:德國是從工業3.0串聯到工業4.0,中國是2.0、3.0一起并聯到4.0。

中國由于沿海和內地的落差,基礎不一樣,中國整體上處在2.0和3.0的階段,所以對中國的企業來說,4.0是一個比較長遠的圖景,需要很長時間的路來走。需要腳踏實地,根據自己的實際情況,一步一步推進。

工業4.0的兩大目標:智能制造&智能工廠

第一個目標是智能制造,第二個是智能工廠。過去智能制造商有幾種說法:第一數字化制造,第二智慧制造,這些表述都不準確。工信部和中國工程院把中國版的工業4.0的核心目標定義為智能制造,這個詞表述非常準確。由智能制造再延伸到具體的工廠而言,就是智能工廠。

智能制造是工業4.0的核心,作為廣義概念,智能制造包含五個方面,實現這五個方面的智能化之后,才可以實現大的智能制造的概念。

智能制造是一個巨系統,工業4.0就意味著超復雜的巨系統正在形成,車間里面的機器如同智能手機,通過更新操作系統實現功能升級,通過工業APP實現各種功能,通過API不斷拓展制造生態系統。

所有的機器、產品、零部件、人員、原材料、所有的研發工具、測試驗證平臺、虛擬產品和工廠,所有的產品管理、生產管理、運營管理流程,所有的研發、生產、管理、銷售員工,各級供應商以及成千上萬的客戶,都將是這一個系統的重要組成部分,一個基于云端、管道、端到端的信息復雜的體系正在形成,在這里面,車間的機器就像智能手機一樣,整個操作會形成一個巨大無比的巨系統。

在智能工廠,德國人希望實現兩個概念目標。第一個是機器生產機器,或者說自己生產自己。第二個就是無人工廠,或者是黑燈工廠,或百分百全智能工廠,人與智能機器并存。智能工廠是現代工廠發展的新階段,是在數字化基礎上,利用物聯網技術和設備監控技術,來加強信息和服務。

智能工廠的三大特征

智能工廠的第一個特征是信息基礎設施高度互聯,包括生產設備、機器人、操作人員、物料和成品。

第二是制造過程數據具備實時性,生產數據具有平穩的節拍和到達流,數據的存儲與處理也具有實時性。

第三是可以利用存儲的數據從事數據挖掘分析,有自學習功能,還可以改善不優化制造工藝過程。

智能工廠的發展趨勢是從柔性化到敏捷化到智能化再到信息化。

工業4.0的五個特點

互聯

互聯工業4.0的核心是連接,當然今天移動互聯網的整個世界核心在連接,就像百度一樣,在連接人和信息,就像騰訊一樣,連接人和人。工業4.0要把設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶緊密地聯系在一起。

數據

當傳感器無處不在,智能設備無處不在,智能終端無處不在,連接無處不在,必然的結果就是數據無處不在。

工業4.0連接和產品數據、設備數據、研發數據、工業鏈數據、運營數據、管理數據、銷售數據、消費者數據。

從去年到今年,馬云說過,阿里巴巴本質上是一家數據公司,雷軍也講過,小米本質是一家數據公司,從IT到DT,未來整個社會變成大數據的社會。

從工業3.0到工業4.0,我提出一個自己的觀點,實際上從模具到數據,3.0的工業是以模具為核心,4.0的工業是以數據為基礎,所有的工廠都會變成數據工廠。

集成

集成是工業4.0的關鍵詞,也是中國推動兩化融合的關鍵詞,工業4.0將無處不在的傳感器、嵌入式終端系統、智能控制系統、通信設施通過CPS形成一個智能網絡。

通過這個智能網絡,使人與人、人與機器、機器與機器、以及服務于服務之間,能夠形成一個互聯,從而實現橫向、縱向和端到端的高度集成。

創新

工業4.0的實施過程是制造業創新發展的過程,制造技術、產品、模式、業態、組織等方面的創新,將會層出不窮,從技術創新到產品創新,到模式創新,再到液態創新,最后到組織創新。

轉型

對于中國的傳統制造業而言,轉型實際上是從傳統的工廠,從2.0、3.0的工廠轉型到4.0的工廠,整個生產形態上,從大規模生產,轉向個性化定制。阿里巴巴在三年前就提出,整個制造業的生產流程,從B2B、B2C,轉成C2B。他們很敏銳地看到了這樣的一個方向,整個生產的過程更加柔性化、個性化、定制化。這是工業4.0一個非常重要的特征。

工業4.0是從生產型制造轉型成服務型制造。未來生產和服務的界限會更加模糊,按照德國工業4.0整個框架來說,未來的工廠有可能從集中式生產轉成分布式生產。3D打印會快速使用,未來工廠的概念,可能是一個全新的概念,不是我們今天所看到的,有幾百人、幾千人和設備。未來的工廠可能在客戶的客廳,通過3D打印來完成,有可能每一個客戶的客廳都是一個生產的車間。

舉一個例子,過去生產一臺電飯煲,可能在中國的廣東生產,然后運到非洲送給客戶。但是在未來,工業4.0時代,這個廣東的電飯煲公司只需要電腦設計圖紙,傳到非洲客戶的電腦,客戶就可以通過客廳的3D打印機把這臺電飯煲打印出來,就意味著客廳已經成為生產車間,所以未來工廠的概念是需要刷新我們的想象的。

工業4.0是從過去要素驅動向未來的創新驅動。過去是基于人口紅利,是基于整個生產的大規模化、定制化,基于匯率低估,破壞環境所導致的要素驅動,未來工業4.0時代,整個生產制造業向4.0工廠轉型、向創新驅動,科技的含量會變的越來越多,工廠人數在急劇減少,過去藍領工人會轉向黑領工人,是由電腦操作人員在操作整個機器,車間里面會大量使用低成本自動化裝備,啟用工業機器人,生產過程當中機器可以實現德國4.0所定義的自己生產自己,機器生產機器。

工業4.0的九大技術支柱

工業4.0九大技術支柱包括工業物聯網、云計算、工業大數據、工業機器人、3D打印、知識工作自動化、工業網絡安全、虛擬現實和人工智能。這九大支柱中會產生無數的商機和上市公司。

工業物聯網

工業物聯網是工業4.0的核心基礎,有無處不在的傳感器,這些傳感器進行互聯以后就形成了大量的數據,然后回到數字中樞,進行數據的清洗、整理、挖掘,數據再增值。過去的大數據在服務業企業運用比較多,工業企業很多數據是沒有被完全挖掘出來,現在一個新的市場正在形成,就是通過工業物聯網來形成的大量數據,來進行重新產生價值,所以第一個技術領域是工業物聯網。

云計算

在云計算里面分為公有云和私有云。過去的中國,包括全球一些大企業都希望建立自己的云計算平臺,所以說在中國形成這樣的趨勢,中國電信、中國銀行希望自己來建立云計算平臺,中小型企業用公有云。

過去三年,美國的花旗銀行慢慢把自己上千人的IT隊伍給裁掉,把自己的公有云轉成亞馬遜和或者IBM私有云。在中國,這個技術趨勢也在呈現,未來云計算是一個互聯網里面的基礎設施,是水電煤,是高速公路,一個企業沒有必要養幾千人IT隊伍,而且在安全防衛上也不能達到企業級的安全防衛。所以交給專業的云服務的基礎設施供應商來服務,是最好的選擇。

云計算的基礎設施供應商,在美國,亞馬遜拿了很多美國國防部的訂單,超過了IBM。中國阿里巴巴提供云計算服務,也是非常出色。所以在云計算領域,看全球趨勢,大家都是通過把自己數據存儲到云端來進行運算,所以說基于大數據的云計算,也是工業4.0最核心的ID技術。而這些技術最強的地方,在硅谷。

通過以上這些案例可以看到,工業4.0雖然發源于德國,但和美國硅谷是密不可分的。因為硅谷的大數據、云計算,包括未來人工智能、虛擬現實這些技術,也對工業和互聯網結合有著巨大的影響。

工業大數據

馬云對微信公眾號工業智能化的記者講過,未來所有的企業都會變成數據企業,未來是一個從IT到DT轉變的時代,即數據科技。工業大數據在整個工業4.0里面也是一個至關重要的技術領域,現在的硅谷,包括德國很多新的工業大數據公司,提供工業數據的分析、采集,還有數據采集器。這些工業數據會在云端保存,通過工業數據的分析,可以重新來分析機器的運行以及效率提升。

四年前,我遇到美國辛辛那提州立大學的一個臺灣教授李杰,他在給海爾做顧問服務,研究智慧的設備管理。今天的機器很多是來自于事后的保養和維護,而他們研究智慧的機器,是在研究這個機器的參數、性能,例如它在什么時間會壞掉?在什么時間可能會發生故障?

美國波音公司贊助了他的研究,因為波音公司希望通過智能的設備管理,來知道這架飛機運行多久可能會發生故障,可能會從空中掉下來。所以說在大數據時代,通過智慧的數據來進行分析,一個機器什么時候有可能會發生故障,這就是大數據在這個機器運行當中的一個應用。

工業機器人

中國有8000萬制造業從業工人,日本有1100萬。日本軟件銀行總裁孫正義在2013年向日本政府提出建議,希望到2040年,日本能夠增加到五千萬工業機器人,讓這些工業機器人在車間進行工作,加上1100萬的從業人員,大概有6000萬的可使用勞動力。他認為這樣做,日本制造業可以重新成為全球制造第一強國。

大概兩周之前,阿里巴巴的馬云和臺灣的富士康郭臺銘共同投資了日本一家做服務機器人的公司。國家主席習近平在2月份曾經在一個文件上批示,機器人非常重要,中國3、4月份產生了170多家機器人公司。在未來,工業機器人在工廠應用的廣度和深度非常大。東莞、浙江等部分省市已經提出:機器換人,政府給予獎勵。

工業機器人在全球有三大公司,第一個是德國的庫卡公司,第二是瑞典ABB公司,第三是日本發那科公司。現在中國工業機器人領域最好的公司是中科院沈陽所下屬的公司——新松機器人公司,已在深圳創業板上市,用將近700億以上的市值。

所以工業4.0領域,會有很多非常出色的上市公司。以后可以投資這種跟工業4.0相關的硬件、軟件公司,這在中國有著巨大的發展前景。工業4.0為大家展開的未來十年,是數十萬億智能制造轉型市場,有國家政策支持,也有移動互聯網轉型的必要性,這一塊是剛剛開始挖掘的金礦。

3D打印

3D打印是制造史上最大的技術突破。3D打印在美國、德國有很多新的技術突破,可以看到3D打印的衣服、汽車、甚至心臟支架。

過去的3D打印有缺點,第一打印速度太慢,第二是逼真性離實際物品還有距離。但是現在技術進步非常快,現在從3D打印到快速3D打印,再到4D打印。在3D打印這一塊,整個技術上會有非常巨大的突破,今年1月份我參加CES的電子展,看到很多技術突破,3D打印的快速應用時代很快就會到來。

3D打印的快速發展和現在整個中國推的“創客”的背后有一致的邏輯性,給無數個人制造者提供了一種可能,所以說無數一個人、兩個人的工廠會產生。未來是自由工作者的聯合,對組織機構,對大公司的組織挑戰都將是一個新的問題,但這已經是被確定了的趨勢。

知識工作自動化

在過去,我們講究生產流程的標準化、生產設備的自動化。其實,未來社會是一個知識工作者聯合作戰的時代,知識工作者的工作會變得更加自動化,這是一個數萬億的新的市場。工業時代的管理模式、大師、理論在互聯網時代大部分都將不復存在,針對互聯網的管理模式尚未形成。知識工作者的形態、標準還未形成。

過去工業3.0時代所形成的工業生產流程、價值鏈會被摧毀,新的管理模式、價值鏈還沒有形成,借用李善友的話:未來是不確定的,現在只是用不確定去確定未來的不確定。

通過共享經濟可以看到,羅振宇也講過,組織雇傭的界線正在模糊,很多人成為自由工作者,不再被雇傭于一家公司,會因為某個項目而集合,項目結束就分開,這可能是未來整個企業變革的一個重大方向。

工業網絡安全

在過去可以看到,服務業的網絡安全里,現在有企業級的網絡安全,有一定的防范和安全指數。但是在工業里,過去的數據是基于PC和PC的互聯,那么未來機器和機器互聯,第一個存在接口兼容問題。第二這些數據保存在云端,數據之間的安全防范性變成至關重要的選擇。所以工業網絡安全是工業4.0技術里面一個非常重要,也是近些年來中國增長最快的一類服務公司。

虛擬現實

目前在美國硅谷,很多企業包括波音飛機一直在做增強現實、虛擬現實。怎樣把虛擬的場景放在研發當中、放在新生產之前的測試中。過去我們是用圖紙把產品生產出來,然后再不斷的進行迭代和改善。未來通過虛擬現實,整個產品在生產前在電腦前就經過幾千萬次的改善,整個生產的效率將會急劇提高。

人工智能

美國硅谷有一個未來學家預測,2045年機器的智能將超過人工的智能。所以把2045年定位為奇點,硅谷產生了奇點大學。2045是獨特的年份,如果機器智能超過人工智能,就意味著機器的智能化反過來推倒人的機器化。當機器智能超過人的智能,整個社會的形態、生產方式、生活方式、生產關系都會發生巨大的變化。

百度現在把未來戰略壓在兩個點上:一個是建立人和信息的連接,另一個是人工智能。安徽的科大訊飛把整個業務范圍也壓在人工智能上。人工智能是一個萬億級的市場。硅谷、加拿大,很多人工智能的公司在陸續產生,過去是人來操作機器,機器智能化之后,機器可以主導、指揮生產,人工智能將對世界產生巨大改變。

在未來的工業4.0時代,軟件重要還是硬件重要,這個答案非常簡單:軟件決定一切,軟件定義機器。所有的工廠都是軟件企業,都是數據企業,所有工業軟件在工業4.0時代,是至關重要的,所以說軟件定義一切。

這一輪的工業革命是由科技革命所導致的,在我國的“互聯網+”里,工業4.0是“互聯網+”的一個組成部分,“互聯網+制造”就是德國版的工業4.0,也就是中國制造2025。

工業時代4.0這條路剛剛開始,但給了我們大概的方向,未來企業會變成數據的企業、創新的企業、集成的企業、不斷快速變化的企業。對于整個制造業來說,這是一個巨大的顛覆,稱之為工業革命,是毫不為過的。(完)

互動問答(Q&A)

1.“工業4.0”中國有沒有機會走到世界前面?而不是在跟進。中國的教育機制資金流向有沒有問題?

趙勝:第一,“工業4.0”這次的革命,中國肯定有機會彎道超車,成為世界制造的第一。大概我的判斷是2040年,這也是我們中國政府大概的一個判斷。

第二、我們中國的教育機制資金的流向會有非常大的幫助。因為我們中國是制造大國,如果中國制造在這一輪的革命當中落后,對我們中國的軍事、經濟、國防、出口、就業都會有非常大的問題,所以國務院制定了《中國制造2025》這樣一個小組,實際上中國非常重視中國制造的智能升級。

2.九大技術支柱的邏輯關系是什么?

趙勝:九大技術支柱,實際上是分為軟件和硬件。在軟件領域和硬件領域,我是選擇了對這個“工業4.0”影響比較巨大的,市場規模比較大的九大技術支持,其實還有很多細小的技術支柱,這是核心的九大技術支柱,它分為軟件和硬件,物聯網、大數據、云計算、人工智能、工業網絡安全,這是軟件。那么,機器人、3D打印,這是硬件。我是挑最重要的軟件和最重要的硬件定義的九大技術支柱。

3.當前中國是推動“工業4.0”重要還是大眾創業、萬眾創新重要?

趙勝:我認為這兩個是不矛盾的。中國政府推出“大眾創業、萬眾創新”,實際上是全民創業,現在很多人有頗多微辭,把所有人都變成創業人士,這個可能有問題。深圳現在是創客之都,但是在國家大的體系下面,“工業4.0”是一個分支,這是我反復講的一個觀點,就是“工業4.0”是“互聯網+”和大眾創業、萬眾創新下面的一個分支,因為它聚焦在移動互聯網和工業融合這樣一個領域。

4.公司以4.0模式運行后,員工如何轉變?

趙勝:這個問題是一個比較難以回答的問題,“工業4.0”時代,其實當然不僅僅包括“工業4.0”,移動互聯網時代,由于機器的性能提高很快,機器的智能提高很快,實際上大量的就業機會是被消失的,人類從很多基本的工作,會轉到其他的工作。比如Uber的產生,我們大量的出租車產業,全球數以千萬計的崗位沒有了。所以,“工業4.0”時代,我認為全球會有數以億計的工業崗位沒有了,可能會轉到新的崗位,從過去藍領工人,到現在的灰領工人,很多的體力勞工不復存在,所以我認為對人力資源,對人的培養來說,是一個全新的挑戰,這個挑戰現在還沒有具體答案,一切都在摸索當中。

![]()

![]()

相關文章

相關文章 網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們