改革開放四十年,中國的制造業(yè)已經由小變強,而曾經的低成本優(yōu)勢正在消失,使得一些制造業(yè)工廠開始外遷。或許,中國制造業(yè)接下來面臨的挑戰(zhàn)有很多,從機制到創(chuàng)新,幾乎是一條腳踏實地的必經之路。如何改變、如何參與4.0,本報采訪了經濟學家許小年。

經濟學家:許小年

經濟觀察報:您如何看從改革開放到現(xiàn)在,中國的制造業(yè)的發(fā)展?包括我們的優(yōu)勢和面臨的問題。

許小年:總體上來講,覺得中國制造業(yè)經過了改革開放近四十年的發(fā)展,現(xiàn)在已經形成了配套比較完整、門類比較齊全的一個體系。這個體系應該說是具有一定國際競爭力,我們的綜合加工制造和配套能力,可以和制造業(yè)大國相提并論,制造業(yè)大國是日本和德國。當然我們的制造業(yè)在今天它的發(fā)展也碰到了一些困難,一個大家都知道的碰到的挑戰(zhàn),就是勞動力成本的不斷上漲。過去我們的制造業(yè)的優(yōu)勢,很大一部分是建立在低成本的勞動力上面。現(xiàn)在隨著收入水平的提高,這個優(yōu)勢正在逐漸的喪失。出現(xiàn)了一些制造業(yè)外遷外移的現(xiàn)象,但到下面去做調研,我們可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在制造業(yè)外遷的主要都是一些加工業(yè)和工藝比較簡單的行業(yè)。例如服裝、玩具等等這樣的消費品制造業(yè),而專業(yè)化分工比較細,協(xié)作要求比較高的,很少出現(xiàn)外遷的現(xiàn)象。這就是說我們在看到中國制造業(yè)面臨挑戰(zhàn)的同時,必須非常清楚的了解我們國家制造業(yè)的整體優(yōu)勢。這個整體優(yōu)勢,剛才我們講的,它的配套能力,它的門類比較齊全,一個產品基本上在中國從剛開始一直到成品結束,都可以找協(xié)作廠商,這樣的條件目前在東南亞,在南亞這些國家還是不具備的。所以我們制造業(yè)出現(xiàn)這些結構性的調整,由于人均收入的提高所造成的產業(yè)結構的變化,是很自然的,沒有必要為此感到驚慌,更沒必要對中國制造業(yè)前景感到悲觀。這就是我在下面調研企業(yè)得到的一個印象,雖然工資在上漲,有很多企業(yè)仍然在中國,因為他到別的地方去,找不到這樣齊全的配套能力。

經濟觀察報:我們如何面對挑戰(zhàn)和解決挑戰(zhàn)?

許小年:中國制造業(yè)目前面臨的挑戰(zhàn),我認為不是勞動力成本。當然在當前經濟下行過程中,我非常贊成減稅,減輕企業(yè)負擔,幫助我們制造業(yè)來擺脫困境。但是我感覺中國制造業(yè)現(xiàn)在主要的挑戰(zhàn)是整體水平偏低,特別是在基礎材料,包括電控和液壓電在內的基礎零部件,以及基礎的加工工藝和國際的一流企業(yè)相比,還有比較大的差距。由于這個差距的存在,使得中國制造業(yè)產品技術含量偏低,趨同化現(xiàn)象普遍,落后產能過剩,企業(yè)除了價格以外,很少有其他的競爭手段。特別是在研發(fā)階段,只能靠價格來進行競爭,使得很多企業(yè)處于薄利甚至虧損的經營狀態(tài)。中國制造業(yè),我的感覺,目前是已經形成一致的共識,勞動力成本上升并不可怕,可怕的是我們的技術水平不能夠適應新的形勢。企業(yè)的差異化,企業(yè)的核心競爭力不強,使得制造業(yè)企業(yè)目前有相當?shù)臄?shù)量處于經營困難的狀態(tài)。

為了擺脫這個困境,需要按照中央的要求,認真的執(zhí)行去產能,去庫存,去杠桿的三去政策,淘汰落后的技術和產品,淘汰過時的產能,開辟出新的市場空間,能夠為下一階段的發(fā)展創(chuàng)造一個比較好的環(huán)境。

經濟觀察報:您如何看工業(yè)4.0?

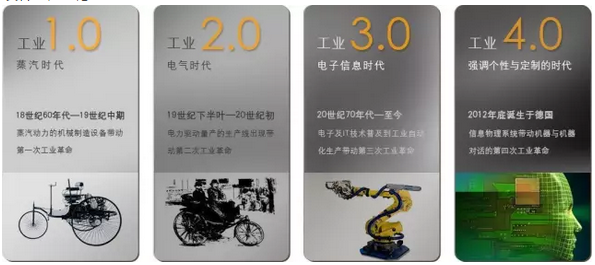

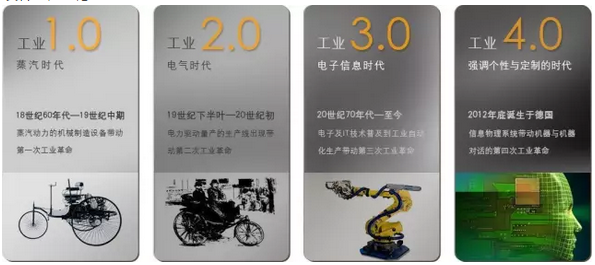

許小年:工業(yè)4.0只是在工業(yè)3.0,在信息化的基礎上,實現(xiàn)智能化,所謂實現(xiàn)智能化,就是在網絡的主要節(jié)點具有反饋、學習和決策的功能。簡單的講,工業(yè)1.0是機械化,2.0是自動化,3.0是信息化,4.0是智能化,每一個階段都以前一階段為基礎,可以同時實現(xiàn)。但是不可省略,不可超越。想一步跨過去,是不現(xiàn)實的,是缺乏基礎的。因為我們前面的2.0、3.0都沒做到,怎么去做4.0呢?中國的制造業(yè)現(xiàn)狀,大致是處于2.0的階段,工業(yè)2.0,自動化的階段。有些企業(yè)連2.0都沒有做到,談什么4.0呢!

每個階段是沒有辦法超越的,對于彎道超車這樣一個提法,我本人不贊成。因為根據(jù)常識,我們都知道彎道是不能加速的,彎道應該減速。彎道加速是有可能翻車的,而不是超車。工業(yè)4.0,如果在現(xiàn)在全面實現(xiàn)工業(yè)4.0,中國制造業(yè)的工業(yè)4.0,既沒有基礎,也沒有必要,我們不是為了4.0而4.0。我們是為了提高產品的競爭力,提高企業(yè)的效益,而追求工業(yè)3.0和工業(yè)4.0。3.0不是目標,4.0也不是目標,需要根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的具體情況,采用效益最大化的技術,而不是最先進的技術。企業(yè)要講究效率,如果我3.0已經夠用了,如果我自動化信息化已經夠用了,為什么一定要追求智能化呢?沒有必要。如果2.0、3.0夠用了,何必一定要做4.0呢?4.0是有成本的,4.0是要投資的,這個投資合算不合算,企業(yè)要做計算。

![]()

![]()

網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們