光電匯的編輯讓我回憶一下當年在國內發現激光新譜線的故事,寫點相關的事情。

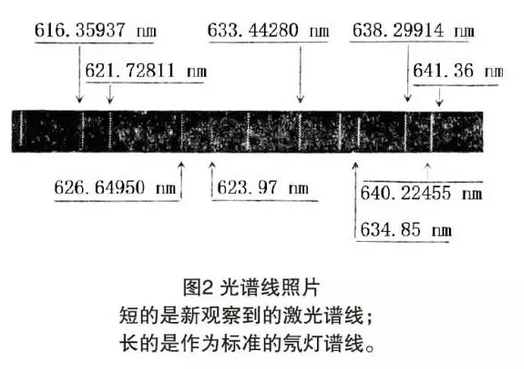

那是發生在20世紀70年代的一樁小事,已經鮮為人知。我猜想她們一定是閱讀了已故鄧錫銘院士主編的《中國激光史概要》一書,該書第95頁載有“氟原子激光新譜線”一項,登載了我們小組1977年5月份的工作:實驗采用布魯林型快放電裝置,充氣NF3和He,在激光諧振腔作用下,實現了氟原子激光躍遷,波長分別為623.97 nm、634.85 nm和641.36 nm。概要指出:“這是我國首次獨自發現的激光新譜線”。

自美國人梅曼以氙燈抽運紅寶石首次實現激光振蕩之后,六七十年代國際激光領域十分活躍,發現能產生受激光發射的物質越來越多,工作介質包括固體、液體、氣體和等離子體,材料涉及晶體、玻璃、半導體、有機螯合物、染料、惰性氣體、金屬蒸氣、分子氣體、準分子氣體……抽運方式有放電、氙燈抽運、氣體動力學、化學反應、太陽能、爆炸乃至核反應等方案。當時有人調侃:“隨便找種什么東西來打打,說不定都會打出激光。”(“打打”,指激發、抽運)

可是在那段時期,我國雖然有許多的國家級和地方的專業研究所,許多大學也有激光專業,但大多著重激光的應用開發和相關的工藝技術,缺乏基礎性的探索工作,對創新性不夠重視。正是在這樣的時代背景下,我們小組發現了一組未見報導的氟原子激光譜線,躋身于新激光譜線發現者的行列。物以稀為貴,便有幸在中國激光發展歷史中留下一個小小的印記。

意外的收獲

我們的發現,可以說是出于偶然,因為我們小組的工作任務并不是查找新的激光躍遷;但也不是純粹的偶然,因為小組的目標是尋找激光的新途徑,而為了弄清楚新譜線的來龍去脈,我們付出了不少努力。故事還要重頭說起。

中科院上海光機所于1964年建所,中心任務是研制強激光,習慣稱大能量激光器,主攻路線為氙燈抽運釹玻璃,經過十年的奮斗,研制出規模與水平當時位居國際前列的大能量釹玻璃器件。但是大量的實驗結果與分析表明,受到抽運方式和工作物質特性的限制,器件的總體效率偏低,輸出光束的亮度較差,玻璃的激光能量負載不夠大,這條路線難以達到最終目標。到了文化大革命結束不久,玻璃大能量的工作便告終止。

工作有了新的安排,我們有些人便組織起“新途徑探索”研究小組,希望東邊不亮西邊亮,尋找出返往應用的激光新途徑、新體系。既然氙燈抽運固體或玻璃有困難,我們便瞄準放電激發氣體的體系。當時準分子剛嶄露頭角,我們便決定騎驢找馬,抱著“即使做不成大能量,也能做出新激光器”的宗旨,立即動手,自力更新,從頭做起。

當時是計劃經濟,市場不發達,做科研大多數都是自己動手,土法上馬。科研人員除了讀書做實驗外,還必須會做各種活。

我們要建立一個小小的氣體激光實驗室,幾個人就忙于以下各種事務:

1)搬鋼瓶,找氣體,在室外搭建小房子存放充有高壓氣體的鋼瓶;

2)搭排氣臺,建立可以定量存放各種氣體的氣路,我們小組成員中有人會玻璃細工,自己能連接玻璃管道;

3)制作電源,做放電室和腔體,除了繪圖外,經常要跑車間,或看加工,或與師傅商量工藝(例如電鍍),好在當時實驗室與工廠車間同在一個大院,跑起來很方便。

我們的首選目標是XeF準分子體系,要有NF3、Xe和He氣,后兩種屬常用氣體,可以訂貨。但前者是有毒的氟化物,必須通過與中科院有機所實驗工廠協作生產。幸好我們大組里有一位化學專業的同事,由他專門負責與工廠合作,經常奔走于市區內外。

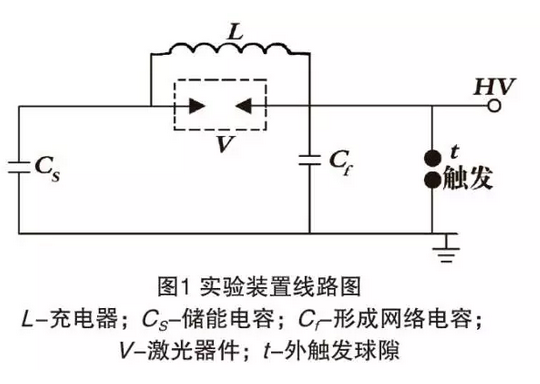

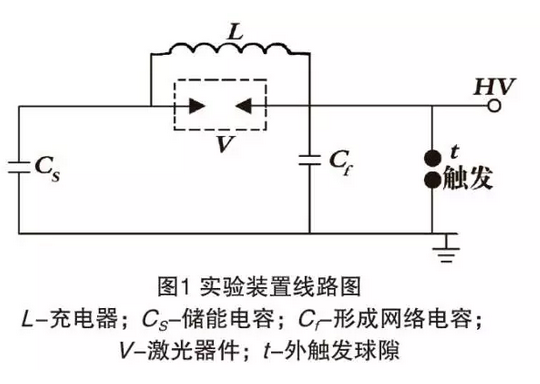

激光器主體為布魯林放電裝置,這是一種業余工作者也能制作的快放電設施,以前常用于氮激光,其特點是一對長約0.5 m的銅制楔形電極,刀口間距約為2 cm,儲能電容和形成電容均為分布參量平板電容,球隙作放電開關。

自己動手搭建裝置,費時費力,但也有好處:一是熟悉器件各個環節,出現問題知道如何解決;二是自己會修理,敢于做各種條件的實驗。

我們知道,XeF激光波長為351 nm,屬于眼睛看不見的近紫外波段。紫外線照射到白紙上會激發出淡藍色的熒光。整個實驗裝置中制作最簡便的要算激光的觀察“設備”——一個紙屏!而我們激光的小發現正是在小紙屏上開始的。

熟知的氮分子激光也是紫外輻射。裝置做好后,首先充氮氣作為介質,調整各個部件,使氮激光達到最佳輸出狀態,即紙屏上藍光坊圖最完整、最亮。

然后進入正式的程序:抽空,排氣,按不同成分比充入NF3、Xe和He,充電、放電、調節脈沖放電重復頻率,在反反復復多次操作后,終于在紙屏上看到淡淡的藍色熒光,我們成功實現XeF準分子激光振蕩了!

在XeF激光調試中,在紙屏上我們時常會看到淡淡的紅色光斑,即使不出現藍光,有時也有紅光,它的顏色很接近He-Ne激光。后者的波長為632.8 nm,是Ne的譜線,與He無關。我們查閱XeF激光有關的文獻,沒有提到它有紅光輸出。

紅光來自何方

我們注意到,工作室不充Xe,紅光也會出現。由此可推算紅光來自氟元素的可能性最大。但查閱資料卻找不到氟原子或氟分子出激光的報道。順便在此說說,20世紀70年代中期,中國尚未進入改革開放,狀態比較封閉,到圖書館或情報室查資料,絕大部分外國的學術雜志是影印本,消息大都滯后一年半載以上。

我們決定自己動手搞清楚紅光是不是氟原子或氟分子的受激躍遷。主要做3件事:測波長、能級確定和激光實驗。

測波長

現在儀器的智能化程度高,做光譜分析很方便,但幾十年前標光光譜頗費周折:搬運笨重的1 m光柵光譜儀,散開在一個大桌子上的激光器統調光路,調整譜儀;尋找相應波段范圍的標定用光譜燈;訂感光干極和顯影藥品;修理簡陋的暗房,設法借來顯微閱讀機等。

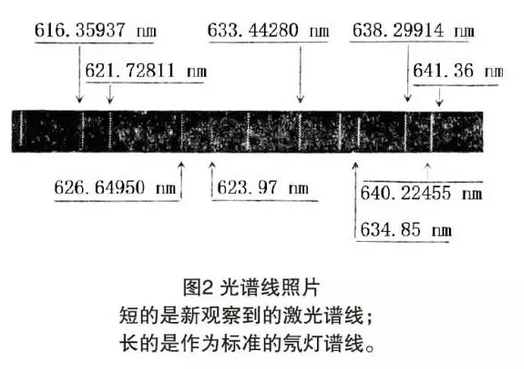

經過嚴謹的操作,最終測到的結果是3支譜線,分別為:623.97 nm、634.85 nm(強)和641.36 nm(弱),精度為±0.03 nm。

能級確定

有了光譜數據,便緊張地抱來權威的原子光譜手冊。這是“揭開謎底的時刻”, 是活學活用原子光譜學的時刻。

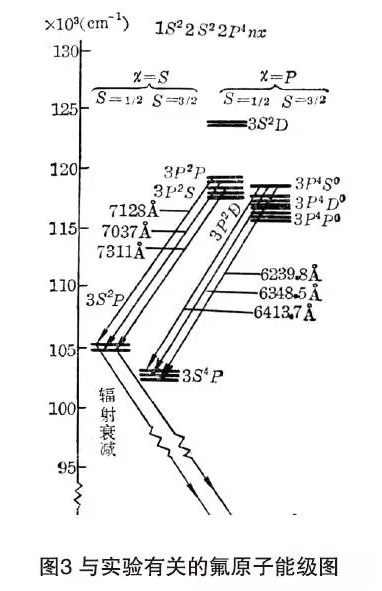

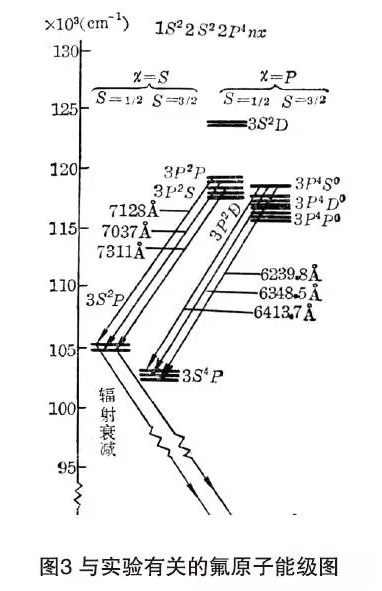

經查對,氟原子有3P4S-3S4P的一組躍遷,正好與我們的測定值吻合。

激光實驗

我們加工了穩定型平凹腔(R∞, R3m)在此諧振腔下。激光光束發散角約5-6 mrad。雖然方向性不是很好,但明顯受諧振腔約束,屬于受激輻射。

改變氣壓、電壓裝置,改變放電重復率,變化腔參數,觀察相應的激光輸出,在此基礎初步了解了激光的動力學過程。

至此可以充分肯定,在我們實驗室發現了一組來自上能級3P4S0的三支氟原子激光譜線。但激光輸出不算強,在理論上其量子效率只有13%,不算高,而且容易形成超輻射。

從我們小組尋找新途徑的要求來看,氟原子體系不是理想的候選者,工作做到此便告一段落了。

氟原子激光譜線是上千譜線大海中的一點,氟原子激光器也正如我們當時預想那樣,沒有成為常用器件。我們當時的努力已成為塵封的小小故事。不過,發現有大有小,意義有深有淺,我們的經歷給人一種信念,即只要積極實踐,勤于思考和學習,認真地觀察各種現象,總會有所發現,有所前進。哪怕是小小的發現,即使不算什么成就,也可以鼓舞別人、鼓舞自己。到晚年回想起來,還可以感受到一點點正能量。

作者簡介:梁培輝,退休研究員。1939年出生于廣東,1963年從清華大學無線電電子學系畢業后進入中科院長春光機所,次年隨遷至上海,此后一直在中科院上海光機所從事激光與光電子學的研究與開發。上世紀作為洪堡學者在1979—1980年,1987—1988年期間在聯邦德國馬普學會的研究所進行訪問研究。

主要研究經歷:大型釹玻璃激光器、工程用銅蒸氣激光與光學系統的研制、激光參數測量、激光光譜、薄膜表面的表面測量、激光表演與光學景觀的技術開發。

曾獲得中國專利發明創造金獎、國家技術發明獎三等獎、中科院技術進步獎一等獎等獎項,享受國務院政府特殊津貼,被評為中科院先進工作者。

![]()

![]()

網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們