經過近半年籌建的長春理工大學中山研究院正忙著準備啟動儀式,擬在18日正式“開張”。

這個“重量級”的產業平臺將依托中山扎實的光電產業基礎,打造粵港澳大灣區高端光電產業平臺和產業園,為企業輸送高質量人才推動“政產學研”深度融合。長春理工大學中山研究院執行院長李麗娟直言,中山光電產業發達,基礎較好,在全國有一席之地,但由于高校力量偏弱,學、研沒法跟上,給不斷壯大和發展中的企業造成人才困擾,造成人才斷層青黃不接;長春理工大學光電學科在全國有一定話語權,但長春市在產業這一塊相對薄弱,雙方合作可謂天作之合,廣大學子們有了實踐和用武之地,廣大企業有了招才引才渠道,是伯樂和千里馬的共同期待。

中山研究院以“中山所需,高校所長”為基本原則,以校本部光學學科優勢與火炬開發區的產業結構相契合,共同推動“政產學研”融合,打造中山“光電硅谷”。

報

長春理工大學中山研究院院長李麗娟

長春理工大學中山研究院院長李麗娟

中山火炬職業技術學院院長葉軍峰

中山火炬職業技術學院院長葉軍峰

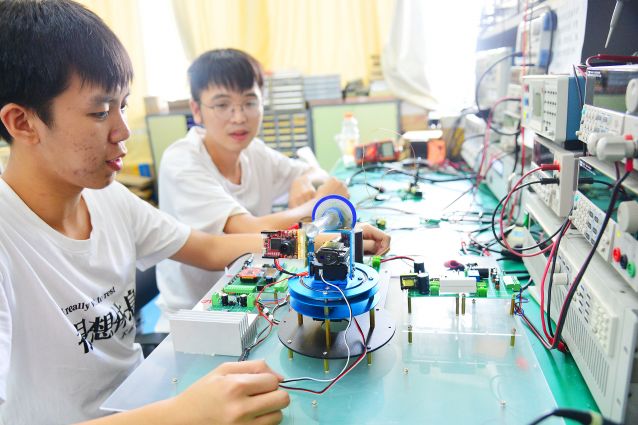

中山火炬職院的學生在老師的指導下進行試驗

中山火炬職院的學生在老師的指導下進行試驗

光電產業的“榕樹效應”

中山光電產業在龍頭企業帶動下,不斷開枝散葉,產生“榕樹效應”。

“我們公司隔壁那幢廠房以前就是明佳光電所在地,這是國內較早的一家光電企業,培養了不少光電產業人才。”中山市福瑞光學技術有限公司經理徐小余坦言,他曾在這里打過工,從最基層學徒做起,做到管理人員,直到后來辭職創業。

1990年代,中山火炬高新區成立之初,便與四川一軍工企業聯合創辦了中山明佳高技術光電儀器有限公司,這是一家國營性質的企業,現在中山火炬職業技術學院(以下簡稱火炬職院)實訓園區22幢樓正是其當年工廠所在地。2000年后鳳凰光學、北方光學、舜宇光學三“巨頭”相繼落戶,此后的發展不僅提升了中山光電知名度,形成產業集聚,還為中山引進和培養了大批光電人才,并掀起創業潮。涌現出龔俊強、趙治平、羅建華、張有良、饒龍軍等一批優秀的光電企業創業者,形成了國企、外企孵化民企創業者,民企創業者再帶動新創業者的不斷“裂變”。

2005年,在明佳光電做到管理崗位的張有良手持十幾萬元創辦了中山市光大光學儀器有限公司,憑著實干精神一路披荊斬棘,16年來將公司推向集團化發展模式,成為行業標桿。趙治平曾多年在鳳凰光學、舜宇光學的中山分公司擔任總經理,知名企業積累的經驗成為他日后創業寶貴的財富。2012年8月,他在火炬區創立弘景光電。歷經8年多歷練,公司已成為國內車載產品領域的前三名。同年,在家電行業深耕多年的羅建華決定創立東洋工業照明(廣東)有限公司,進軍無金線COB光源領域。如今,公司已成為全球領先的調色LED光源制造商。

經過近三十年的發展,中山光電產業已形成了以激光技術應用為產業核心鏈,形成光學微電子產業、新一代光學顯示產業、新一代光電視聽產業、高端光通信產業、高端激光設備產業、成像光學元器件產業體系,創建成為“廣東省戰略性新興產業基地”和“中山成像與光電子創新型產業集群”,尤其在成像及光電子產業的細分領域,中山火炬區占了全國市場的半壁江山,在成像光學元器件產業方面,是世界光學冷加工產能規模最大、行業集中度最高的地區。

中山光電產業發展氛圍如“磁鐵”般吸引著一批批創業者到來。大鼎光學薄膜(中山)有限公司總經理閃雷雷此前在深圳創業,談到選擇中山發展的原因時,他表示,中山光電產業集中,供應鏈、產業鏈完善,將來深中通道建成開通,深中同城,更有利于兩地光電產業深度融合。

產業鏈要補上“人才”這關鍵一環

長春理工大學原為長春光學精密機械學院,這所由中國科學院創辦于1958年的學校,主要創始人是我國著名科學家、兩院院士王大珩教授。光學、精密光學儀器專業是優勢專業,有著“中國光學英才搖籃”的美譽。

長春理工大學中山研究院這個“重量級”平臺,為何要選擇落戶中山火炬區?說起這個平臺,不得不提到中山聯合光電科技有限公司董事長龔俊強。龔俊強畢業于長春理工大學光學儀器專業。2005年,懷著“打破日本在變焦鏡頭的壟斷地位”的理想,放棄鳳凰光學的高管職位,與4位工程師在中山火炬區創立聯合光電。16年來,聯合光電已成為光學鏡頭制造行業國內前列、國際一流的企業 ,而要招聘光電產業人才時,卻發現非常難招。

2020年底,龔俊強有了與母校開展合作的想法,這一想法很快得到了母校領導的認同。在今年的“3·28”中山投資經貿交流會上,由中山市人民政府與長春理工大學共建的長春理工大學中山研究院,正式簽約落戶火炬開發區。

李麗娟介紹,目前,研究院已經與中山聯合光電、新諾科技、弘景光電、香山微波等11家企業建立起研究生聯合實踐培養基地。研究院也正著手創建15個實驗室,眼下每個實驗室均與本地光電企業簽約,有望產出一批科研成果,孵化一批高科技企業,以及造就一批在光電技術和人工智能技術領域的高層次人才。未來,該院還打算依托科研團隊和實驗室,在火炬開發區留創園掛牌成立長春理工大學國家級大學科技園大灣區園。

獲悉長春理工大學中山研究院啟動的消息,趙治平興奮不已,“從項目簽約到現在,我一直關注研究院的進展情況,這不僅關系我們公司的發展,也關系到中山光電產業的未來,光電產業對高端人才的需求如饑似渴啊。”2020年,中山40多家企業入選省專精特新中小企業,弘景光電是其中之一,主要聚焦車載光電和消費光電產品。“聽聞中山研究院將派駐碩博生到企業實習,在這個交流的過程中,碩博生可以加深對相關企業和中山光電產業的了解,而企業也有機會找到合適的人才。”趙治平說。

張有良表示,中山市光學產業成熟,鏈條完善,行業趨勢向好,公司發展可期,相對困難的是光學人才的引進。中山沒有北上廣深一線城市的吸引力,公司的舞臺還不夠大,而隨著長春理工大學中山研究院的啟動,這些高端人才有望走進中山,走進中山企業。張有良坦言,未來希望中山研究院每年為公司輸送一定數量的高端人才。

“院園融合”彼此借力

9月8日,位于火炬職院生產性實訓基地內的廣東九州太陽能科技有限公司迎來好幾批客人。

九州太陽能從事太陽能光伏應用系統的研發、生產、銷售,是國家高新技術企業。2017年5月,北京大學、火炬職院、九州太陽能聯合成立申報“九州太陽能光伏儲能院士工作站”,工作站成員由秦國剛院士團隊、九州太陽能公司專家和火炬職院教授、博士等組成。該公司負責人羅仕雄介紹,公司是火炬職院光電信息學院產教融合基地,曾入選廣東省第一批建設培育產教融合型企業。成立院士工作站,校企深度合作,在科研攻關、人才培養、師資培訓等方面取得豐碩的成果,今年以來,公司業務蒸蒸日上,增長勢頭勁猛。

在九州太陽能公司辦公室內,其中一邊是火炬職院光電信息學院的實驗室。在LED檢測技術實訓室、LED封裝實訓室內,火炬職院的師生們正在進行燈具綜合測試、光色調配等實驗。

火炬區光電產業的高質量發展很大程度上得益于火炬職院“院園融合”模式。火炬職院生產性實訓基地大樓,是學校光電信息學院所在地,也是光學初創企業的“搖籃”。

2005年4月,光大光學成立之初,公司設在火炬區江尾頭市場二樓,面積約300平方米。2008年,光大光學入駐火炬職院成為第一家校企合作單位。隨著光電入孵企業的增多,2010年前后,火炬職院順勢而為,組建光電工程系、牽頭成立中山市光學學會,服務園區光學初創企業。據統計,10余年來,學校已孵化出5家高新技術企業、3家上市公司,還有20余家中小企業正在孵化培育之中,其中大多數為光學企業。聯合光電、弘景光電、東洋工業照明、光大光學、優度光學等一批企業曾在這里度過“童年”。據統計,中山市光學學會從最初的只有44個會員單位,大部分是火炬職院實訓校區光學企業,發展壯大到現在300多家規上企業會員單位,光學學會會員企業從規模到規格、從數量到質量上都實現了質的飛躍。

為更好地開展產教深度融合,今年6月,火炬職院黨委書記鄒鑫、院長葉軍峰先后帶隊到中山市光學學會調研,圍繞產業學院建設、人才培養、校企合作、高職擴招、現代學徒制試點等方面,與學會成員單位、光學企業代表進行深入交流探討。

葉軍峰在接受記者采訪時表示,光學學會成立的十年,也是火炬職院快速發展的十年,學院與學會的緊密結合,成為火炬職院“院園融合”的最有力的注解。學校與企業已構建起“師資共聘、資源共享、科技共研、人才共育、就業共擔”的校企深度合作,互利共贏,企業與學校都得到了很大的發展。

在葉軍峰看來,企業創新力的提升,可以用好轄區內科研院所,加大創新資源整合。長春理工大學中山研究院的入駐,將為中山,特別是火炬區光電產業的發展注入新動能。葉軍峰告訴記者,火炬職院已與長春理工大學中山研究院展開多次洽談,雙方簽訂了全面戰略合作關系。“研究院在高新技術、高端人才、國際視野等方面有優勢,我們熟悉本地企業,從光電產業人才梯隊建設上來看,既要有博士、碩士,又要有高級技工等各種人才組合在一起,才能促進企業全面發展。接下來,我們與長春理工中山研究院也將在人才培養、實驗室共建共享等方面加大資源整合。”葉軍峰說,在中山“光電硅谷”建設中,火炬職院應該成為智力和人才的“發動機”。

優勢產業更要“借梯登高”

中山光電產業起步早、基礎好、成長性高、前景廣闊,是重點發展的優勢產業之一,是國內為數不多的幾個光電產業集聚區,也是中山參與粵港澳大灣區城市競爭中的一支重要力量。

經過多年的發展,中山光電產業既有聯合光電、通宇通訊、木林森等“月亮”企業,又有華快光子、新諾科技、智芯、香山微波等一批“星星”,以及大大小小的產業配套,形成了產業“星月同輝”格局。中山在支持光電產業發展方面,形成了以政策扶持、會展搭臺、大賽引才、產教融合等“矩陣”。

處于產業集群內的長春理工大學中山研究院、中山火炬職業技術學院等高端平臺、高職院校正與企業形成“無縫對接”,形成類似“硅谷”那樣的創新發展模式,綜合競爭力日益提升。以火炬職院“院園融合”為例,通過堅持專業群對接產業、堅持人才培養質量對標企業生產崗位標準、堅持校企合作資源共享的“三堅持”,做到學校老師可以兼職企業工程師,企業的工程師可以兼任學校老師;行業的個性與共性需求可以在“廠門口”得到有效解決,等等,最終利于產業鏈、人才鏈、創新鏈、金融鏈等形成強大的協同迸發效應。

步入5G時代,隨著數字經濟的發展,無人駕駛技術逐步完善,高附加值的光電產業涉足領域廣,使用頻率高,無所不在,無所不用,從軍工到民用,從槍瞄到手術燈、從望遠鏡到相機鏡頭、從城市視頻監控到安全監管,可以說光電產業發展前景愈加光明。

此背景下,中山光電產業“硅谷”建設“先行一步”,也將為中山其他產業升級帶來示范。中山提出要打造全國制造業一線城市,這就更需要把優勢產業變得更優秀,讓優勢產業站得更“高”,那么就應該充分借助院校力量,彌補人才和科研力量的短板,借梯登高,這樣中山制造業方能“重振虎威”,加快高質量崛起。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們