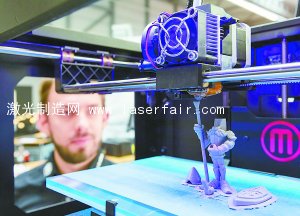

去年,“3D打印”一詞頻繁閃現(xiàn)在公眾視野中,引起了不同領(lǐng)域的人們的關(guān)注。其實,3D打印并非高新科技,這個理念起源于19世紀末的美國,幾乎與攝影術(shù)的構(gòu)想同時代形成,但直到上世紀80年代才在技術(shù)層面得以實現(xiàn),形成打印機的雛形,在本世紀初該項技術(shù)得到長足的發(fā)展和推廣。中國物聯(lián)網(wǎng)校企聯(lián)盟把它稱做“上上個世紀的思想,上個世紀的技術(shù),這個世紀的市場”。之所以近期得到集中曝光和關(guān)注,主要因為3D打印機正式投入了市場,技術(shù)的逐漸普及使得它與普通大眾產(chǎn)生了直接的關(guān)聯(lián),不再是可望而不可即的尖端科技。

在純藝術(shù)領(lǐng)域,3D打印塑造立體形象的優(yōu)勢令人立刻想到其與雕塑的關(guān)聯(lián),可以設(shè)想,在技術(shù)足夠普及簡便的情況下,一個未受過專業(yè)訓(xùn)練的普通人也能通過3D打印機輕松地將自己構(gòu)想的視覺形象成功轉(zhuǎn)化為實物。那么雕塑家會就此失業(yè)嗎?

這種假設(shè)不禁令人回想起近兩個世紀前攝影術(shù)的出現(xiàn)在繪畫領(lǐng)域造成的巨大震動。1839年法國人路易·雅克·芒代·達蓋爾和英國人威廉·亨利·福克斯·塔爾伯特幾乎同時宣布攝影膠片顯影成功。作為一種揭示、記錄可見事物的方式,攝影不僅在技術(shù)上對文藝復(fù)興以來的傳統(tǒng)繪畫形成巨大的挑戰(zhàn),更重要的是它顛覆了人們以往的觀看方式和對“真實”的認識。一部分人危言聳聽地預(yù)言繪畫將被攝影所取代,然而當時許多沉穩(wěn)、善于思考的藝術(shù)家,如德拉克洛瓦、安格爾、維米爾等都以開放的態(tài)度從容地接受了這一新事物,他們對攝影術(shù)善加利用,使其變成便利的繪畫輔助工具。歷史也已經(jīng)證明,攝影術(shù)非但沒有取代繪畫藝術(shù),反而迫使藝術(shù)家們突破模仿自然的觀念束縛,探尋藝術(shù)真正的本質(zhì)。

相對于手工雕塑,3D打印機的優(yōu)勢在于能夠?qū)崿F(xiàn)極為規(guī)整、復(fù)雜和精確的形象,并且非常便于進行等比例放大和縮小,在這些方面3D打印技術(shù)可以替代傳統(tǒng)的雕塑技藝,但是絕對無法全面取代雕塑家的工作。因為即便塑造的過程可以由機器代勞,但3D打印的核心—三維設(shè)計稿的建立,仍離不開強大的空間想像力、良好的審美能力等專業(yè)素養(yǎng)。此外正如攝影無法取代繪畫,機械制品難以表現(xiàn)手工塑造的特有美感,在大多數(shù)產(chǎn)品都實現(xiàn)大批量生產(chǎn)的今天,手工的微瑕反而是極為可貴的,因此而造成的獨一無二也正是手工雕塑的最迷人之處。當代的雕塑家們一定也都清楚地意識到了這一點,所以他們第一時間想到的便是如何利用這種新技術(shù)使其與自己的創(chuàng)作需要相結(jié)合。雕塑家弗蘭克·斯特拉利用3D打印機實現(xiàn)了一種“讓作品從墻面像浮雕一樣凸現(xiàn)出來”的獨特效果,而這如果用傳統(tǒng)的方法實現(xiàn)起來“則過于困難和繁重”。布魯克林的藝術(shù)家謝恩·霍普則特制了一臺3D打印機,故意調(diào)整結(jié)構(gòu)使得打印結(jié)果產(chǎn)生一些差錯,從而實現(xiàn)作品的獨一無二。

在新技術(shù)、新發(fā)明層出不窮的今天,對新事物的迅速接受掌握以及跨界合作已是當代藝術(shù)的大勢所趨,100多年前攝影術(shù)出現(xiàn)所帶來的震撼效應(yīng)無可復(fù)制,但相信在未來,3D打印技術(shù)給藝術(shù)帶來的革新和無限可能,絕不會亞于當年攝影術(shù)對傳統(tǒng)繪畫的影響與推進。

轉(zhuǎn)載請注明出處。

相關(guān)文章

相關(guān)文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導(dǎo)讀

精彩導(dǎo)讀

關(guān)注我們

關(guān)注我們