中國研究人員正利用3D打印技術,為航天員未來的太空行走制作更安全的航天服。中國航天科技集團公司一院211廠工藝研發(fā)中心最近利用3D打印技術,實現(xiàn)了艙外航天服通風流量分配管路和法蘭產品的一體化成形。

這樣做可以提高產品的可靠性,保證航天員艙外活動的安全,并提高航天服的研制進度。研究人員還將進一步開展風管外部剩余連接件與風管的整體成形研究。據(jù)悉,這一技術已經得到中國航天員科研訓練中心的認可。

中國計劃2016年發(fā)射第二個空間實驗室“天宮二號”,并在2022年前后建成空間站。

中國航天員在太空中有時穿厚厚的白色航天服,有時又穿很輕薄的藍色航天服。航天員的太空“服裝”主要有三種:艙內航天服、艙內工作服,以及艙外航天服。艙內航天服是飛行中飛船出現(xiàn)壓力應急時,航天員及時穿上它,以保證航天員能夠安全返回。而在飛船上升和下降時,航天員會穿艙內航天服。

身著艙內航天服的楊利偉出發(fā)登艙前揮手致意。

航天員在空間站或飛船入軌后正常飛行時,脫去艙內航天服后會穿艙內工作服。與艙內航天服相比,艙內工作服較輕便,利于航天員完成各種工作。

正在天宮一號內執(zhí)行任務的神舟十號航天員聶海勝、張曉光、王亞平。

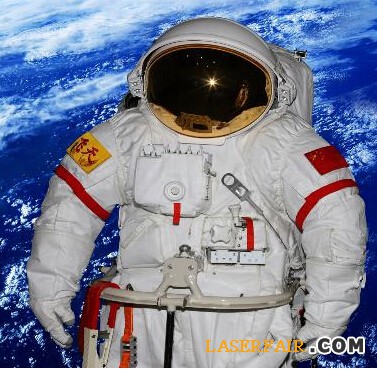

而艙外航天服,是航天員出艙活動時必須穿的保護服,其結構非常復雜,具有加壓、充氣、防御宇航射線和微隕星襲擊的作用,配備了通信系統(tǒng)、生命保障系統(tǒng)等。

艙外航天服

此外,備戰(zhàn)“太空制造”的中國首臺航天多激光金屬3D打印機已經在上海航天設備制造總廠誕生。

該廠研究室主任、中國3D打印技術產業(yè)聯(lián)盟副理事長王聯(lián)鳳說,那些品種多、批量小、結構復雜的零件適合3D打印,比如火箭發(fā)動機上奇形怪狀、內部有S形的氣道或水路的閥門。3D打印機可以將原來需要很多零件組成的部件作為一個整體打印出來,提高了零部件的可靠性。他舉例說,在制造某火箭上的一個發(fā)動機零件時,“用傳統(tǒng)方法,需要兩個班次的工人24小時不間斷工作兩周才能生產出來,而3D打印只需16個小時。”

王聯(lián)鳳說,中國目前的3D打印技術緊跟國際前沿,雖然與最先進水平有差距,只要國家戰(zhàn)略需要,技術上是可以實現(xiàn)“太空制造”的。

上海航天設備制造總廠研制的多激光金屬3D打印機如一個銀灰色柜子。

上海航天設備制造總廠研制的多激光金屬3D打印機

王聯(lián)鳳說,真正在太空中使用的3D打印機在原理上是一樣的。但太空3D打印還要經過零重力條件下的測試等。這一階段的3D打印機都是搭載在航天器上的。由于發(fā)射能力所限,打印機要盡量做小做輕。

他說,目前太空3D打印還有很多難點需要突破。如打印材料的種類還有待擴展,很多材料還處于研發(fā)階段。很多打印出的零件精度和表面粗糙度,以及性能指標還難以達到傳統(tǒng)加工方法的水平。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們