對于著陸型航天探測任務,在著陸過程中實時了解自己相對于地表的距離和方位至關重要,這關系到著陸任務是否能在對應的高度開展預定操作,也關系到能否安全著陸。激光測距儀是著陸過程中探知自身位置的常見配置。

JAXA的小行星“龍宮”采樣返回任務隼鳥2號攜帶的四大科學儀器之一就是激光測高計LiDAR。

隼鳥2號的LiDAR。激光光束經擴束器放大后發出,再沖小行星表面反射回來。通過測量往返時間來計算探測器到龍宮表面的距離 | JAXA

LiDAR連續掃描小行星,記錄下探測器到每個掃描點的距離,這些測距信息結合光學ONC相機拍攝的龍宮表面照片,就可以幫助隼鳥2號建立更高質量的全球三維地形模型。

隼鳥2號LiDAR結合光學相機影像獲取龍宮全球三維地形信息 | JAXA

隼鳥2號LiDAR結合光學相機影像獲取龍宮全球三維地形信息 | JAXA

隼鳥2號的LiDAR和小行星“龍宮”掃描點云 | JAXA

除了用來獲取全球地形數據之外,LiDAR測距還會用于探測器著陸過程的導航定位,幫助探測器在降落過程中實時掌握與地表的距離,這對探測器的安全著陸至關重要。隼鳥2號在著陸采樣過程中就是以激光測距作為主導航定位手段的。

實際操作中,隨著距離小行星表面越來越近,LiDAR接收激光的敏感度也會隨著距離變化。隼鳥2號針對不同高度采用了兩種激光測距手段:50米高度以上使用常規的LiDAR激光測距,50米高度以下,系統會根據接收激光的敏感度有一次自主調節,從常規LiDAR切換到近距離激光測距LRF。

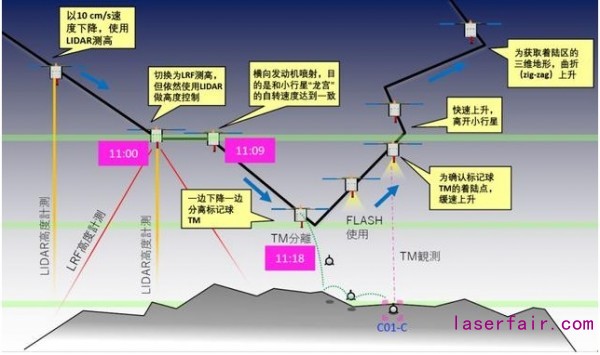

2019年5月30日,隼鳥2號為第二次著陸采樣的演習PPTD-1A中丟下標記球的過程,圖中時間是日本時間 | JAXA [1]

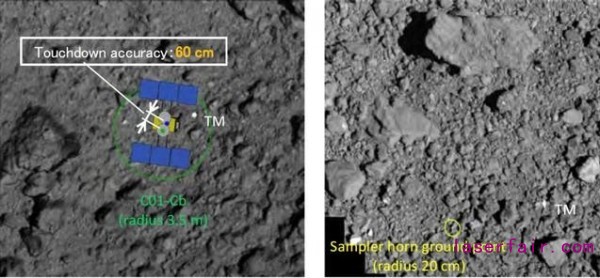

激光測距在隼鳥2號的兩次著陸采樣和多次下降觀測中立下了汗馬功勞,隼鳥2號的第二次著陸采樣點甚至只偏離了預定著陸點區中心60厘米!(第一次是差了1米)

(左)JAXA隼鳥2號第二次著陸點(藍點)和計劃著陸區C01-Cb的中心(綠點)的位置;(右)隼鳥2號采樣桿接觸點的位置(黃圈)| JAXA [2]

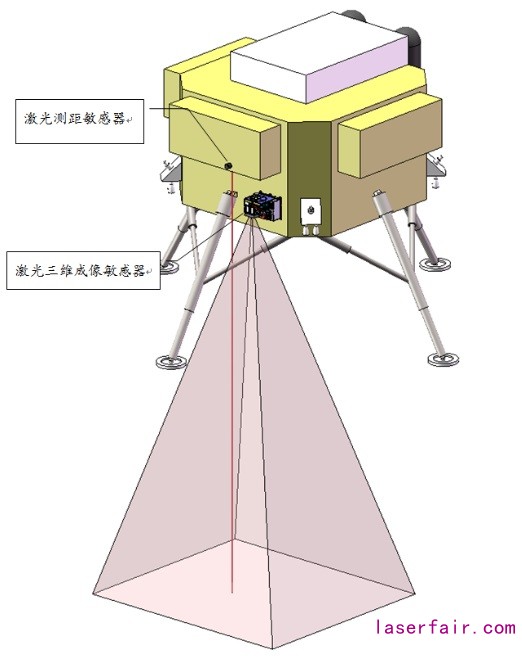

LiDAR也在我國嫦娥三號、四號的落月過程中起了重要作用。兩個著陸器都攜帶了由上海技物所研制的激光測距敏感器和激光三維成像敏感器,前者用于降落期間的測距,從距月面約15公里處開始工作,后者與激光測距儀協同工作,用于懸停避障階段的月面特征識別和避障,在距月面約100米處的懸停操作階段工作。

嫦娥三號、四號激光測距工作示意圖 | 中科院 [3]

和隼鳥2號的LiDAR類似,NASA的小行星“貝努”采樣返回任務OSIRIS-REx(冥王號)攜帶的激光測高計(OLA)也是LiDAR掃描儀,它幫助冥王號在環繞小行星貝努的一年多時間里,建立了貝努全球的高清三維地形模型。

(左)冥王號的激光測高計(OLA)| 加拿大宇航局 (右)OLA獲取的小行星貝努3D地形模型,越紅越高,越藍越低 | NASA/University of Arizona/CSA/York/MDA

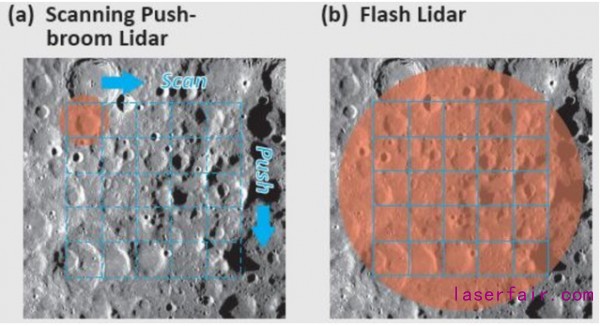

冥王號起初也是打算使用LiDAR作為著陸采樣階段的主導航定位技術來著:除了掃描式LiDAR——激光測高計(OLA),冥王號還配備了一臺3D快閃LiDAR用于降落過程中的測距和定位。

掃描式LiDAR vs 快閃式LiDAR | 參考文獻 [4]

冥王號用于輔助降落的快閃LiDAR長這樣▼

冥王號的ASC LiDAR | 參考文獻 [5]

然而到地兒一看才發現,貝努表面超出預料得崎嶇多石,探測器根本沒地兒下采樣桿。為了落得更準,NASA最終放棄了LiDAR,改用了另一套基于光學影像的備用導航定位方案——自然特征跟蹤(Natural Feature Tracking,NFT)技術。

這是后話了,我們下期再聊~

參考資料

[1] http://www.hayabusa2.jaxa.jp/enjoy/material/press/Hayabusa2_Press20190611_ver6a.pdf

[2] http://www.hayabusa2.jaxa.jp/enjoy/material/press/Hayabusa2_Press20190725_ver9.pdf

[3] 嫦娥三號“收官”:中科院任務執行完美http://www.cas.cn/zt/kjzt/ce3/jzjd/201312/t20131218_4000933.shtml

[4] Dissly, R., Weimer, C., Masciarelli, J., Weinberg, J., Miller, K., & Rohrschneider, R. (2012, October). Flash lidars for planetary missions. In Workshop on Instrumentation for Planetary Missions.

[5] Bierhaus, E. B., Clark, B. C., Harris, J. W., Payne, K. S., Dubisher, R. D., Wurts, D. W., ... & May, A. J. (2018). The OSIRIS-REx spacecraft and the touch-and-go sample acquisition mechanism (TAGSAM). Space Science Reviews, 214(7), 107.

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們